图片来源@视觉中国

文 | 庞克

对于今天的经济问题,裸泳一贯的态度是救金融不如救企业,救企业不如救员工。或者说,救经济不如救民生。

所谓经济,不外乎人的创造性活动。活动都停止了,经济当然就停下来。经济都停下来,民生自然也不好。或者说,经济就是民生。

所以民生有两个概念,一个经济之内,一个经济之外。那怎么救?同样无外乎两个,一个存量,一个增量。

发放补贴是存量,复工是存量,增量是什么?

4天前,国务院办公厅印发《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施建议》。5条建议中最让我关注的,就是“支持多渠道灵活就业,合理设定无固定经营场所摊贩管理模式。”

换句话说,就是这些年来被禁止的“夜市”,被城管追着跑的摊贩,要放开了。

这就是增量。

那这个增量的现状是什么样?

“前两天出门买药,看见一个卖红薯的爷爷。没有戴口罩,天上还飘着雪花,街上一个人都没有。红薯想卖出去太难了。我跑了4个药店只能买到一次性口罩,想回去送给他,顺便买点烤红薯。但是回去的时候他已经走了,我难过了很长时间,后悔当时没有买烤红薯,没有告诉他要等等我。”

这样的人,在中国有1.3亿。

那么接下来的问题有三:第一这样的人、这样的增量凭什么能救民生?第二假如能救,这样的好事此前为什么禁止?第三实施过程中它会遇到哪些问题,怎么解决?

01 “摊贩经济”凭什么能救民生?

提“摊贩经济”,就不得不提“夜经济”。

因为在现有城市管理条例下,排除少数白天“顶风作案”的以外,大多摊贩只能在晚9点以后出没。因为此后城管才不会查。

所以“摊贩经济”的大头,主要在夜间。

一般来讲,“夜经济”指下午6点~次日凌晨6点。而大多商场、餐饮、娱乐等“正规”消费场所,一般截止到晚10点结束。10点以后,才是所谓“宵夜江湖”的开始。

而正由于后者的“非正规性”,才有了增量一说。

“夜经济”起源于上世纪70年代的英国。我国起源于90年代,俗称“夜市”。以个体经营的KTV、餐馆、洗脚城等个体户与流动经营的水果摊、大排档、烤红薯摊等摊贩为主。

到了2002年,中国的商业地产从房地产行业中独立出来,受到广泛关注。一年后,各种“Mall”在中国大地上拔地而起。直到2004年12月,零售业全面对外开放,外国巨头沃尔玛,家乐福,易初莲花,欧倍德进入中国市场。

此后,“shoping mall”,或者说大型连锁商业体,在中国就不再是一件新鲜事了。

换言之,此时“夜经济”的参与主体,有摊贩、个体户与大型连锁商业体3类。

三者的区别就在于,大型连锁商业体与个体户有固定经营场所与正规营业执照,而摊贩皆无。

大型连锁商业体一般营业至晚10点,其内的连锁KTV、影院一般营业至次日凌晨0~2点。个体户经营的KTV、洗脚城等,一般营业至次日凌晨2~3点。而摊贩大多营业至次日凌晨2~6点。

如果非要再加上一条区别,那就是是否卫生,是否影响市容市貌等直接影响是否能评比上“全国卫生城市”、“全国文明城市”等现代化称号。

一方面由于经济的突飞猛进,居民消费需求的进一步提升,另一方面由于大型商业地产的“卫生”、“好看”、“高端”的替代,两者一拍即合,在那个“全面对外开放”的一年后,中国各个城市开始了小摊小贩禁止之路。

以武汉为例,2005年1月19日,湖北省第十一届人大常委会第十三次会议批准,自2005年3月1日起施行《武汉市市容环境卫生管理条例》。同时废止1995年3月31日湖北省八届人大常委会第十三次会议批准的《武汉市城市市容环境卫生管理条例》。

换句话说,已经持续了10年的小摊小贩经营模式被禁止了。与之而来,城管的暴力执法与摊贩的暴力对抗,在那些年里屡见不鲜。

而到了近年来,各式“扫黄打非”行动,进一步消灭了本已游离在法律边缘,生存空间狭小的摊贩经济,以及部分个体经营的KTV、洗脚城等。

此时的“夜经济”,只剩下正规的大型商业体,与指定区域经营的、合法的个体户。

但就是这样“非正规”的经营模式,带动了我国数亿人就业。

一般研究认为,我国主要有五类劳动者受不同原因驱使进入到摊贩经济当中:

1. 为了逃离低工资、高强度、甚至非人性的工厂或服务业部门的工人2. 为了缓解种田收入不足和农村贫困生存压力的农民3. 下岗工人、残障者、流浪汉、刑满释放者等就业困难群体4. 为了应对和克服生意失败、经营困难的个体经营者5. 为了弥补低工资,兼职摆摊维持生计的城市工薪阶层

而从城镇化的角度来看,中国城市化的过程中,很大一部分农村剩余劳动力并未从农业部门进入城市现代部门,而是进入了政府管制之外的非正规部门。

所以早年有西方学者判断,发展中国家城市化最大的问题,是工业化不足以吸收农村剩余劳动力。其实是不全面的。

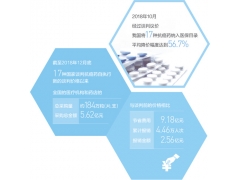

因为它忽视了庞大的非正规经济的现实和作用。今天世界30亿的经济活动人口中,从事各式非正规经济的就有18亿人。而在中国,这个数字是1.3亿。

某种程度上说,在中国以及其他发展中国家,城市化的最大挑战,不是就业机会匮乏的失业问题,而是如何对待非正规就业的就业问题。

假如忽视这个庞大的隐形就业群体,意味着1.3亿人将直接丢掉饭碗。而在中国现有的2.3亿个体户中,或因划定区域租金过高、管理费过高导致不愿去等问题,或部分因涉黄违法等问题,同样会让一些人丢掉饭碗。

虽然在去年年中的时候,我国经济进入增长放缓期间,北京、天津、上海、济南等城市相继出台了支持“夜经济”的举措。通过不断设立商业街区、旅游街区等可营业至凌晨的指定经营区域,以图刺激经济增长。

且在去年8月14日,国家统计局发布了7月国民经济的见效情况。“7月全国餐饮收入3678亿元,同比增长9.4%。另外,和餐饮相关的行业也受到带动,当月饮料零售额增长9.7%,烟酒类零售额增长10.9%。”

当时《经济观察报》有评论:“夜经济已然成为了中国经济增长的新亮点。”

但就在这盏最亮的现代化霓虹灯下,“灯下黑”的1.3亿人,依旧面临的是忽视。

而到了今天疫情期间,这些“非正规”就业人口的处境,只会更难。且如文首提到的不能复工员工的言论,数以亿的失业人口,同样艰难。

2015年时,法学家何兵曾提出,在经济危机的形势下,政府应当允许老百姓在路边摆摊,这将有利于扩大百姓的就业门道。我认为是十分合理的。

但问题是,正如此前禁止的理由一样,影响市容、破坏环境卫生、占用道路等公共资源、以及涉黄违法等问题,该如何解决?

02 为什么屡被禁止?

除去部分硬性涉黄违法问题无可厚非外,归纳此前禁止原因,一般有四。

1. 影响市容市貌。流动的摊贩摊位一般形象邋遢,这种过多的摊点分散在城市里有碍市容。2. 有违公平竞争。流动经营无需租金且占据显要位置,有固定摊位或门店的经营户如何与之抗衡?3. 占用道路等公共资源,且会导致交通拥堵。4. 无证、不交税,且破坏环境卫生,这有违法律法规。

在我看来,这四条都不成立。

第一,假使影响市容成立的话,那将不仅仅是摊贩影响市容,还有拾荒、行乞、衣衫褴褛的进城农民工、衣着不整的寒门学子、沿街乞讨的流浪汉,是否都影响市容呢?是否都要将他们赶出城市呢?

事实上,路边的摊位,是他们赖以生存的根本,没收生存工具,剥夺经营权利,无异于赶他们出城。

第二,市场经济的公平竞争,一般指机会公平而非起点公平。不是说你租了门面我就一定要租门面,应该是你租门面是你的选择。

你比我有钱,你可以租个门面,开个宽敞明亮的超市,吸引更高端的消费群体,赚取更丰厚的利润。

我比你没钱,我也可以摆个摊位,吸引贪便宜图方便的过路行人,赚取一点微薄的差价。

门店与摊位,本就服务不同的消费人群,属于不同层次的市场竞争,能够带来市场的互补。

而政府要做的,恰恰就是给需要帮助的所有人提供机会,为机会公平创造条件,而非制造同一起点的公平。

第三,占用道路等公共资源。虽然交通拥堵确实让人烦闷,但问题是,公共资源的本身就具有让所有人“搭便车”的特性。

对于城市道路或免费公园、纪念馆等,原则是,不管你是否支付了费用,都可以自由的消费且无需经过谁的批准。

就像有人每天逛街,有人10天不逛1次街。每天逛街的人不能说他导致了交通拥堵而因此受到指责,闭门不出的人也不能说他方便了他人而因此受到赞扬。

更重要的是,公共资源绝非只有道路。企业利用土地制度缺陷大肆低价圈地,大学生在非义务教育阶段享受国家教育补贴,疫情期间武汉人享受国家财政补贴,他们都利用了公共资源,他们都应该被禁止吗?

第四,无证、不交税、破坏环境卫生,实则一个因果问题。

正因为路边不许摆摊,使得他们没有一个稳定摊位,他们的财产安全和稳定收入得不到保障,所以他们才不能去办理各类证照和照章纳税。

如果有一个安定的经营环境给他们,使他们免于被驱赶与被处罚,一般摊贩是不会拒绝的。

所以在2017年时,李克强总理曾签署过一项国务院令,正式公布《无证无照经营查处办法》。这条《办法》的一大亮点,就是放宽了无证无照经营的查处范围。

事实上,在一些发达国家,对流动摊贩的管理较为宽松。

比如在美国,路边小摊在城市中随处可见,一些城市还有定期或不定期的街头集市。英国则把各种摊贩视为城镇商业的一部分,有些城市还对有明显地区文化特点的摊贩加以保护。韩国街头也有很多装饰得很漂亮的流动商贩,形成了一种“道路文化”。

而在过去很长的时间里,严管理,甚至杜绝街头摊贩,一直是我国城市管理的主基调。虽然早在2008年,我国就取消了个体工商户管理费和集贸市场管理费,但对于流动就业的摊贩,政策方面却并没有出现显著的松动。

也是由此,产生了城管与摊贩们之间的“猫和老鼠”游戏,以及各种层出不穷的冲突。

所以在那次国务院公布的《办法》中,明确将在县级以上地方人民政府指定的场所和时间,销售农副产品、日常生活用品,或者个人利用自己的技能从事依法无须取得许可的便民劳务活动,以及依照法律、行政法规、国务院决定的规定,从事无须取得许可或者办理注册登记的经营活动,排除在无证无照经营的范围之外。

至于查处无证无照经营,相关部门也应当坚持查处与引导相结合、处罚与教育相结合的原则,对具备办理证照的法定条件、经营者有继续经营意愿的,应当督促、引导其依法办理相应证照。

此外,法律、行政法规对其处罚没有明确规定的无照经营行为,适当减轻法律责任,不再予以没收工具,并降低罚款数额。

归而言之,就是由“堵”向“疏”的转变。

因此当时有评论称,“给摊贩更多宽容就是给民生更多机会。”

那么在疫情下的今天,同样如此。

03 实际的问题与宽容的解决

虽然解答了那些理由性问题,但在一个偌大的城市里,如何平衡人们外出消费的交通、人身安全、饮食安全等成本,与经营户的利益?把这些细节放在一起,就是一个庞大而系统的城市治理工程。

过严监管,压制经济活力。过松监管,容易放大问题。这考验着每一个城市的管理智慧。

就拿成本问题来说,尽管放开“摊贩经济”,放开夜间的“摊贩经济”,但那些增加的公安、工商、卫生等,这些监管成本是否值得?以及夜间增加的午夜公交、地铁,这些交通成本又是否值得?

2019年各地出台支持“夜经济”举措时,广州市发改委服务处处长尹志新曾这样对媒体说过,“作为公共服务的提供者,政府应紧跟民众的需求,紧跟主体商户的需求。同时,政策实施要做好统筹和顶层设计,算好经济账。”

而这个经济账就是:公交公司可以亏,但公交公司加商场的综合效益算起来如果是盈利的,那这个班车就可以开通。但如果综合算来已然亏损,那么拿公共财政去补贴就不合适。

交通经济账如此,监管经济账亦然。

所以,这必须是一个实事求是的问题。

而就像我曾写疫情下的社区问题一样,假使这个成本政府很难承担,那群众自己能否承担、能否自治呢?

据《经济观察报》报道,罗兰贝格执行总监刘波曾建议,提高夜经济的公共服务能力,可以发挥街区商会自治的作用。如成立街委会作为管理主体,以市场化运营机制推动专业化管理。

事实上,早在去年4月,上海、北京等地都开展了夜经济的自治模式。在《关于上海推动夜经济发展的指导意见》中,建立了“夜间区长”和“夜生活首席执行官”制度。

在北京,在7月的《北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》中,提出设立市、区、街(乡镇),三级夜间“掌灯人”,负责统筹协调本级夜间经济发展。

他山之石,可以攻玉。这个逻辑不单单是夜经济,也是摊贩经济中依旧值得我们学习的地方。

事实上,贩夫走卒,沿街叫卖,向来是贫民的传统谋生手段。历代也都没有限制过他们。不仅不限制,占了道路,官府也不追究。比如老北京的天桥与上海的城隍庙。

还比如日本战国时代,织田信长之所以成为霸主的原因,其中关键一项,就在于放开贩夫走卒,建立“乐市乐座”的自由经济。

而从公平的角度,穷人为什么穷?如果是因为他们好吃懒做,那自然咎由自取。但绝大多数,并非如此简单。

而如果是靠自己的劳动与智慧赚取收益,养活自己,则并没有什么不妥。

从社会利益的角度,摊贩占道经营,似乎是为了自己的一己之私,并没有给社会带来贡献。但经济学告诉我们,凡是双方自愿的交易,总能促进整个社会的财富增长。摊贩自不例外。

他们为经济拮据的家庭提供了物美价廉的蔬菜水果,为没有搭上公交却无钱打车的人、为不会织补却不愿意丢弃衣服的人都提供了廉价而实惠的服务。

不仅如此,他们还为自己的子女得到了必要的教育,使自己的家人能够得到及时的治疗,使整个社会因无法生存而以身试法的人越来越少,使整个社会只要劳动就有收入而勇于创业的人越来越多。他们其实是值得尊敬且意义重大的。

好的是,这些天里,成都、德阳、钱江,四川、河北、湖北等省市,开始放开了对他们的管控。

特别在今天这样的灾难下,数以亿计的失业人口下,这样的“宽容”,尤为显得势在必行。

从经济的角度,我此前也写到过,今年我国经济的主要任务,已不再是保增长,而是稳就业成为了最核心的底线。

如果政策转向稳就业,那么促进消费将成为政策的主要抓手。如果政策全面转向稳就业,那么消费将成为我国经济”三驾马车“中最关键的一辆。因为它除去自身比重最大、带动就业人口最多之外,它还能直接带动制造业和服务业的需求,从而对稳定就业提供最坚定的支撑。

而在这个消费之中,服务企业的复工是存量,政府给予企业与个人的补贴是存量,而增量,就在摊贩。

所以我也想在此呼吁,更多城市放开“摊贩经济”,放开“夜经济”中那些“非正规”但合法的摊贩,给没有工作、没有钱给孩子买奶粉买尿裤的人们,更多宽容。

因为给他们更多宽容,就是给经济更多机会,更是给民生更多机会。

原标题:守住民生底线,放开“摊贩经济”刻不容缓