工人在塞罕坝机械林场千层板林场内运输苗木(2013年7月11日摄)。新华社发

?8月2日,除草工人在青海省牧草良种繁殖场草籽地中清除杂草。作为青海最大的优良草种生产基地,位于同德县的青海省牧草良种繁殖场今年种植的5万亩草籽即将进入收获季。 新华社记者张宏祥摄

首都北京向北400多公里,河北省最北端。一弯深深的绿色镶嵌于此。

她叫塞罕坝。

在中国森林分布图上,相对于全国2亿多公顷的森林面积,这112万亩的人工林似乎有些微不足道。

在中国沙化荒漠化分布图上,地处风沙前缘的这一弯绿色,却显得弥足珍贵。

她,每年为京津地区输送净水1.37亿立方米、释放氧气55万吨,是守卫京津的重要生态屏障。

三代人,55年。将昔日飞鸟不栖、黄沙遮天的荒原,变成百万亩人工林海,相当于为每3个中国人种下一棵树,创造出当之无愧的生态文明建设范例。

为什么是塞罕坝?

循着绿色的召唤,穿行在她的林海里,从每棵树、每个塞罕坝人身上,我们找到了答案。这就是矢志不渝的拼搏和奉献,对绿色理念的彻悟和坚守,对中华民族永续发展的使命和担当。

绿色奇迹

——塞罕坝从一棵树到一片“海”的实践证明,以超乎想象的牺牲和意志苦干实干,荒原可以变绿洲,生态环境一定能实现根本性改善

树,在塞罕坝是最平常的东西,也曾是\塞罕坝最稀罕的东西。

从塞罕坝机械林场场部驱车向东北方向驶去,进入红松洼自然保护区。在一整片低矮的樟子松林中,远远就能望见一棵落叶松兀自挺立。

20多米高,枝杈密布,主干粗壮,两个人才能合抱起来,树龄已超过200岁。

不知谁悄悄用红布把树干围了起来,树枝上还系着一条条五彩绳,随风飘动。

“这是树神吗?”记者好奇。

“我们叫它功勋树。没有这棵树就没有今天的塞罕坝。”林场党委办公室主任赵云国说。

时间回溯到清朝同治年间,她还是茫茫原始森林中的一棵小树。那时的塞罕坝,物产富饶,牲兽繁育,是皇家猎苑木兰围场的一部分。

塞罕坝的命运从那时起遭遇逆转。

清朝晚期,国势渐衰,为弥补国库空虚,同治皇帝宣布开围垦荒。此后,树木被大肆砍伐,原始森林逐步退化成荒原沙地。

塞罕坝展览馆里,几张泛黄的照片记录着当年的惨境:光秃秃的山丘,狂风肆虐的沙地,难觅活物……

往北是茫茫大漠,往南是京畿重地,这道连南接北的重要生态屏障,轰然倒下了。

大自然的报复如洪水猛兽一般。西伯利亚寒风长驱直入,内蒙古高原流沙大举南进。

北京被几大风沙区包围,来自不同方向的“灌沙”让首都上空常常灰黄一片。如果不堵住这个离得最近的沙源,不扼住这个风口,首都的生态环境将难以为继。

上世纪60年代初,正值国民经济困难时期,国家仍咬紧牙关,下定决心建一座大型国有林场,恢复植被,阻断风沙。

此时的塞罕坝,荒凉了近半个世纪,自然条件越来越恶劣:年平均气温零下1.3摄氏度,无霜期不到两个月,降水量只有400余毫米。

1958年,当地曾搞了大唤起、阴河等小型林场,不但树没种活,人都快活不下去了,只好匆匆下马。

塞罕坝还能不能种树?种什么树?人们疑虑重重。

1961年,时任林业部国营林场管理总局副局长刘琨临危受命,带着6位专家登上塞罕坝。

10月,本应秋色斑斓,坝上却已刮起遮天蔽日的白毛风。他们先是在亮兵台和石庙子一带石崖下,发现被火烧过的黑黢黢的树根。反复辨认,确定是落叶松。

在凛冽寒风中行进到第三天,不知谁喊了一句:“你们看!”大伙儿的眼睛瞬间都亮了:渺无人烟的荒漠深处,一棵落叶松迎风屹立。

一群人扑上去抱住树,含着眼泪大喊:“塞罕坝能种树,能种出大树。我们要在它周围建起一片大森林、大林海!”

塞罕坝机械林场由此成立。

1962年,369人肩负使命,或坐车,或骑马,或徒步,豪迈上坝。他们来自全国18个省区市,平均年龄不到24岁,127人是刚走出校园的大中专毕业生。

初来乍到,热血青年们干劲十足,两年种下6400亩落叶松。

但没过多久,他们就被当头泼下一瓢瓢冷水:辛辛苦苦种下的幼苗一株株接连夭折,成活率还不到8%。

“那年春节,大雪下了一米多厚,气温零下四十几摄氏度,我们愁眉苦脸地在坝上熬过了除夕夜。”81岁的退休职工张省回忆说。

比气温还低的是创业者的心情。是去还是留?

不服输的塞罕坝人沉下心来,找原因、想对策。

“不是树种的问题。苗木都从东北运过来,长途跋涉后根系大量失水,到了塞罕坝已经蔫了,哪还能种得活?”张省说。

外运不行。塞罕坝人决定白手起家,自己育苗。

“落叶松是阳性树种,幼苗期耐不了高温和阳光直射,以往通常采用遮阴育苗法。这样做产量上去了,但苗木就变得脆弱了,经不了风雪。”当年承担育苗工作的退休职工尹桂芝回忆。

于是,塞罕坝人反其道而行之,首次在高寒地区取得全光育苗成功。

通过早春播种、夏秋管护、冬季雪藏,塞罕坝人育出的幼苗,上面像个矮胖子,苗株短粗,下面又像大胡子,根须发达,透着壮实劲儿。

1964年的春天姗姗来迟,决定塞罕坝命运的关键时刻到了。

林场职工集中在三面环山的马蹄坑,连续大干3天,在516亩荒地上种满了自己精心培育的落叶松幼苗。

这就是让每个塞罕坝人都难以忘怀的马蹄坑大会战。

经过20天焦急和不安的等待,奇迹出现了,96.6%的幼苗开始放叶,奋力而顽强地伸向天空,塞罕坝人在汗水与泪水交织中欢呼雀跃。

5年过去了,绿色不断萌发,希望不断升腾。

十年过去了,60多万亩树木让濯濯童山换了人间。

但上天对塞罕坝人的考验并没有结束。1977年10月28日,天空阴沉,气温越来越低,雨越下越急,树木很快被厚厚一层冰凌包裹。瞬间,树枝断裂声铺天盖地,撕人肺腑。

那场雨淞灾害中,20万亩林木毁于一旦,十几年心血换来的劳动成果损失惨重。

林场老职工后代闫晓娟说:“妈妈含着泪投入到生产自救,当时坡陡路滑,在往山下拖断木时被大树砸断了左腿,落下了残疾。”

1980年,林场又遭遇百年不遇的大旱,12万亩树木旱死。

毁了,从头再来。面对一次次灾难,塞罕坝人没被击垮。

凭着超常的恒心和意志,塞罕坝人仅仅用了20年,就造林96万亩,总量3.2亿多株。

一道坚实的生态屏障再次拔地而起,浑善达克沙地的南侵步伐戛然而止。

2000年,刘琨老人最后一次上坝,望着郁郁葱葱的连片树林,久久不愿离去。

2013年,他走完了90年的人生。按照遗愿,家人把他的骨灰撒在了亮兵台。

亮兵台,清朝康熙皇帝点将阅兵之处。今天,人们登临于此,看到的是一棵棵笔直的落叶松如一个个绿色卫士,守护着绿色疆土。

退休后的张省每次上坝一定要去亮兵台。那里有他种下的树,有他对故人无尽的思念。

三代人的青春和岁月,还清百年间历史欠下的生态账。

从亮兵台一路向西,落叶松林逐步过渡到樟子松林,高度明显矮了一截。

在林场最西部的三道河口分场,记者遇到了王建峰。

王建峰1991年到林场工作时,塞罕坝已完成大规模造林,一片绿色海洋。但没想到,他要去工作的三道河口却还是海洋中的孤岛,举目望去,沙丘连片。

“那时候没电、没路,也没多少人,进进出出都靠一匹白兔马,最难的是种不活树。”王建峰说。

“一年青,二年黄,三年见阎王。”在这块塞罕坝沙化最严重的区域,从落叶松到沙棘,再到柠条、黄柳,能种的都试了一遍,但种什么死什么。

塞罕坝通常采用裸根苗造林,但到了这里的沙地,裸根苗吸收不到水分。

王建峰又尝试用盐水浸根。他想,人渴了要喝水,树渴了也要吸水。这一大胆的设想依然以失败告终。

反复试验,他们终于找到办法:把在陆地上培育两年的幼苗,移植到容器桶内再培育两年。取掉容器桶进行栽植,既能保水,也能吸水。

三道河口终于开始由黄变绿。

时间走到2012年,党的十八大召开,生态文明建设被提升至前所未有的高度,中国生态文明建设开启新的征程。

塞罕坝的绿色攻坚,也向着更强的堡垒进发。

那就是最后近9万亩石质荒山。

“这些地方大多岩石裸露,土层只有几厘米,最大坡度达到46度,好比在青石板上种树。”林场林业科科长李永东说。

在这里种一亩树,成本至少要1200元,而国家补贴只有500元,种得越多搭进去的就越多。

更何况,当时塞罕坝的森林覆盖率已达八成,最后这一小块硬骨头,还有没有必要啃?值不值得啃?

塞罕坝人义无反顾地选择了宣战。

“党中央明确提出,生态文明建设功在当代,利在千秋。”林场场长刘海莹说:“哪能只想着眼前值不值呢?”

认识坚定了,但行动起来却千难万难。第一次上石质荒山,林场职工范冬冬看着寸草不生的山坡,心里直发怵:“怎么上得去啊?”

手脚并用爬了上去,第一项工作就是挖坑。按照整地技术规范,需要在山上挖出长和宽各70厘米、深40厘米的坑,一亩地要挖55个。

坑虽不大,可薄薄的土层下全是石头,挖变成了凿。拿起钢钎、尖镐,叮叮当当凿了没多大一会儿,双手就起了血泡。“当时北京市一所高中的学生来体验生活,几十名学生半天也没凿出一个坑来。”李永东说。

但最难的还不是凿坑,而是搬运苗木上山。坡度陡,机械无法作业,只能靠骡子驮或人背。一株容器苗樟子松浇足水后足有七八斤重,坡陡地滑,骡子扑扑腾腾爬两步,就累得呼哧带喘。“它们有时也给你甩脸色,闹不好就罢工。”范冬冬说。

骡子上不去的地方,就只能靠人背着树苗往上爬。常年背苗子的人,后背往往都有麻袋和绳子深深勒过留下的疤痕。

苦心人,天不负!塞罕坝人硬是啃下7.5万亩硬骨头,全部实现一次造林、一次成活、一次成林。

“剩下的1.4万亩,2018年将全面完成。”林场副场长张向忠说,那时,塞罕坝将完成全部荒山造林,实现森林覆盖率86%的饱和值,让绿色遍布塞罕坝的每一个角落。

“塞罕坝处于森林、草原和沙漠过渡地带,三种生态景观历史上互有进退,是全国造林条件最艰苦的地区之一。”中国工程院院士、森林培育专家沈国舫感叹。

但塞罕坝交出的成绩单却令人惊讶:单位面积林木蓄积量达到全国人工林平均水平的2.76倍,全国森林平均水平的1.58倍,世界森林平均水平的1.23倍。

塞罕坝人用行动证明,再难,树,都能一棵棵种出来;再难,绿色奇迹,都能一步步干出来。

绿色接力

——三代人,55年如一日,像保护眼睛一样保护生态,像对待孩子一样对待森林。人不负绿,绿定不负人

大光顶子山,海拔1940米,塞罕坝制高点。沿着石子路向上攀爬,一座五层楼高的望海楼映入眼帘。

浩瀚林海中,她显得突兀而又孤独。46岁的刘军和47岁的齐淑艳11年前登上望海楼,当起防火瞭望员,就被“钉”在这里。

“望海楼”,望的是林海,观的却是火情。每天的工作就是每15分钟拿望远镜瞭望一次火情,做好记录,不管有无情况,都要向场部电话报告。晚上,他们再轮流值守。

简单重复的工作,坚持一天都让人心生烦躁,更何况是11年。

“当时怎么会选择这里?”记者问刘军。他犹豫了好一会儿:“领导提出来的,听从安排。”

妻子齐淑艳说,丈夫长时间不跟外人接触,反应有点慢。前几天去坝下围场县城参加同学聚会,站在路边看着斑马线,愣是不敢过。同学们见了面谈天说地,他一句话也插不上。

驻守望海楼,注定要与孤独寂寞为伍。夜晚,山上除了风声和野兽的叫声,还有两个人的呼吸声,静得令人害怕。夫妻之间的话不知重复了多少遍,连吵架都没话说了,索性不吵了。把望远镜调到最大倍也望不到一个人影,他们养的一条大狗在郁郁寡欢中死去。

为了排解寂寞,刘军拿起画笔,每天花15分钟跟着电视学习。如今,望海楼里的墙上挂满了他的书画,“公鸡啄食”“葡萄熟了”……初中还没念完的他,硬被寂寞逼成了“画家”。

“我父亲刘海云是‘老坝上’,他一辈子就干了种树这一件事。把父辈种下的树养好、护好、看管好,这是做儿子的责任。”刘军说。

有了林场就有了望海楼。第一代望海楼俗称马架子,土坯砌墙、草苫盖顶,是创业初期塞罕坝最常见的房子。

“先治坡、后治窝,先生产、后生活。”这是“老坝上”遵从的基本原则。

“父辈那个时候住的房子叫干打垒,就是用土和泥推起来的。上山造林通常睡在牲畜棚里,有时就势挖个地窨子,一住一个月。”刘军说。

“渴饮河沟水,饥食黑莜面。白天忙作业,夜宿草窝间。雨雪来查铺,鸟兽扰我眠。劲风扬飞沙,严霜镶被边。”几句无名诗道出了当时的境况。

没有路,从坝上到围场县城不到100公里的距离,要靠马车和牛车走上两三天,大雪封山后只能与世隔绝。

没有医院,职工一旦生病,轻的就挺着,实在扛不住才送到县城,早年去世的“老坝上”平均寿命仅52岁。

没有学校,职工自己当老师,“老坝上”的下一代大多无法接受良好的教育,直到上世纪80年代初,职工子女中还没出过一个大学生。

随后,望海楼逐步改造升级,但也不过是座简易的红砖房,不通电、不通水,取暖靠烧火。

刘军、齐淑艳一上山就住进这样的望海楼。

“那个房子,天一冷上下透风,炉火烧得通红,我们还裹着棉被冻得发抖。早上起来一看,馒头冻得梆梆硬,咸菜冻成了冰疙瘩,豆腐都冻酥了,那真是饥寒交迫啊。”齐淑艳说。

最让齐淑艳感到恐怖的是雷雨天,望海楼成为“吸雷针”,闪电打出的大火球从天而降,感觉一个劲儿地往屋里钻,躲都没处躲。“我以为自己快死了。”

来了不到一年,齐淑艳“崩溃”了,以死相胁要下山,刘军拼了命把她拦住。

见不到爸妈的儿子刘志钢也“崩溃”了。同学笑话他是没爹没妈的野孩子,志钢哭着给爸妈打电话,让他们赶紧来学校看他。正是防火紧要期,夫妻俩含着泪硬是没有答应儿子的请求。

防火大于天,望海楼绝不能没人值守。泪水只能往肚子里咽。

一次,齐淑艳好不容易有机会陪儿子,在给他洗书包时,发现一团已经被搓烂的卫生纸,打开一看,竟是几根长发。

“谁的头发?”齐淑艳警觉地问。儿子支吾了一会儿:“你的。”“你藏我的头发干什么?”

“想你了,就拿出来看一眼。”

齐淑艳一时语塞,只觉胸口堵得慌。她冲进房间,关上门,放声大哭。

慢慢长大后,对父母的埋怨逐渐变成了理解。刘志钢放弃了上海的工作,回到林场做森林消防员,成为“林三代”。

一有空闲,儿子会主动上山陪着他们。夫妻俩知道,这是爱的补偿,更是职责的延续。现在他们住的望海楼已升级为第四代,2013年建成,底层是办公室和起居室,拾级而上,顶层是瞭望室,楼顶还有露天瞭望台。

如今,从红外防火到雷电预警,塞罕坝已经建立了现代化立体防火监测系统。“但再好的设备也不能取代人眼的精确度,更不能取代防火瞭望员的责任心。”林场防火办副主任孙文国说。

塞罕坝仍有9座望海楼,其中8座由夫妻共同值守。

“先坝上、再坝下,先顾树、后顾家。”今天,尽管生产生活条件已经大为改善,但塞罕坝人的工作时间表仍然满是辛劳与付出。

为了植下新绿,施工员需要连续作业,整月整月地吃住在山上;

为了防治病虫害,防治员需要半夜2点出发实施喷烟作业,持续几个月;

为了防火安全,分场责任人需要驻守营林区,一呆就是半年多……

千层板分场场长于士涛的时间表有两个作息坐标。

一个坐标是孩子。

常常在儿子没醒的时候他就出门,儿子睡着后才能回家。以至于孩子两岁的时候,还把于士涛当作陌生人往门外推。

另一个坐标是鸟。

春天幼苗发芽后,成群的麻雀飞来啄食。为了驱鸟,让早起的鸟儿没食吃,他要起得比鸟更早。在于士涛看来,养树比养孩子更要细心。“树出了问题不会哭、不会说话,只能用更多时间不停观察。”

12年前,这个在华北平原长大的“80后”,从河北农大林学专业毕业,第一眼就深深爱上了塞罕坝,一头扎了进来。在北京工作的妻子付立华拗不过他,放弃高薪,也扎了进来。

“对林场发自内心的认同感让我留了下来。我感觉自己就是属于这里的,每天走在林子里心情特别舒畅,会情不自禁地又唱又跳。”付立华说。

这段时间,于士涛忙着林木管护,付立华在山上进行森林测绘,两人十几天没有见面了。

“每天都会打一个电话,偶尔也会吵架,但话题一转到林子,一切矛盾都烟消云散了。”于士涛说。

塞罕坝的林子有一种特殊的魔力——在塞罕坝,没人喜欢坐办公室,不是在林子里,就是在去林子的路上。

塞罕坝人大都皮肤黝黑,透着微微的“森林红”,朴实内敛不善言谈,但一讲起树就滔滔不绝。

塞罕坝人喜欢用林场的树做微信头像,朋友圈里晒树的大大多过晒娃的。

爱树如子的塞罕坝人,干脆把林、森、松、杉这样的字眼放进孩子的名字里,大林、林源、乔森……

塞罕坝的林子有一种特殊的魔力——年轻一代的塞罕坝人,有的是林三代,有的是对这里一见钟情,还有的是被配偶“骗”来的。

但只要在这里扎下来,他们就会扎得很深很深,心甘情愿为这片绿色付出一切。

绿色贡献

——从因林而生到与林共进,三代塞罕坝人用青春与汗水铸就的绿水青山,在无声无息中变成金山银山,诠释着绿色发展的真谛,昭示着生态文明建设更加美好的前景

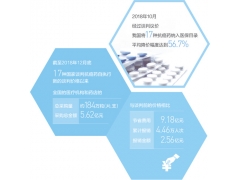

北京环境交易所,塞罕坝林场18.3万吨造林碳汇正在挂牌出售。全部475吨碳汇实现交易,可获益1亿元以上。

森林每生长出1立方米的林木蓄积量,平均可吸收1.83吨二氧化碳,释放1.62吨氧气,这是大自然回馈给塞罕坝的巨大财富。

种好树,塞罕坝人有一种朴素的生态意识;用好树,塞罕坝人有一种自觉的生态意识。

“荒原变成森林,森林换来绿水青山,绿水青山在无声无息中变成金山银山,塞罕坝形成了良性循环发展链条。”林场副场长陈智卿说。

但仅仅5年前,时任千层板分场场长的陈智卿还在为职工每个月的工资发愁:“守着那么大一片林子,却感觉有了上顿就没了下顿。”

那是塞罕坝发展进程中无法回避的一段阵痛期。木材占林场全部收入的90%以上,销售渠道单一,主要供应给煤矿用于巷道支护。随着各地小煤矿接连关闭退出,木材价格跌入谷底。

痛定思痛,塞罕坝从生态文明建设大棋局中找准落子时机——

在林场一片实施改培作业的林地上,落叶松、云杉、桦树、樟子松、油松相伴其间,高低错落,层次多样,煞是好看。

造林施工员曾立民告诉记者:“当年人工造林时每亩按照333棵的高密度栽植落叶松,我们通过近自然管护,不断去除次树、选留好树,最终每亩保留15棵左右,再利用树下空间种上幼苗,高大的树冠能为树苗挡风抗寒,对病虫害的抵抗力也更强。”

这是塞罕坝独到的“砍树经”:过去“以砍养家”,砍树是为了卖钱;现在“以砍养树”,遵循去小留大、去劣留优、去密留匀的原则,完善森林生态链,让树木长得更好。

2012年,塞罕坝自我加压,将每年木材砍伐量从15万立方米调减至9.4万立方米,这一数量不及年蓄积增长量的四分之一。

保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力。

红线之下,塞罕坝建立了极严格的林业生产责任追究制,一旦发现超蓄积、越界采伐林木行为,实行一票否决制,坚决追究责任。

东边不亮西边亮。少砍树不但没有砸了塞罕坝人的饭碗,反而倒逼塞罕坝人开辟出一片新天地。

“同样是树,却能做不同的文章,与其卖木材,不如卖整株苗木。”陈智卿说。

把最擅长的育苗投入产业经营,塞罕坝人如鱼得水。几年时间,8万余亩绿化苗木基地一片嫩绿,1800余万株树苗可供商业销售,每年给林场带来近千万元收入。

一番转变之后,木材收入占林场总收入的比重下降到50%以下,以前只有一条腿的“板凳”有了越来越多的支撑点。

一番转变之后,塞罕坝人最终受益。目前,林场职工人均年工资收入9万多元,还有4万多元的绩效奖金。

这样的工资水平,不仅明显高于当地城镇职工平均水平,也高于全国林场平均水平。

在开发与保护的考题上,塞罕坝人常有意想不到之举。

眼下正是塞罕坝的旅游旺季,天南海北的游客纷至沓来。去年,塞罕坝国家森林公园接待旅游者50万人次,门票收入达到4400万元。

按照规划,塞罕坝完全可以承受100万人次接待量,再轻松增加收入4000多万元。这可是几乎不用任何投入就可以落袋的真金白银。

但塞罕坝人却做出决定:严格控制入园人数、控制入园时间、控制开发区域、控制占林面积。

“塞罕坝再未批过旅游项目用地,再未增加过酒店床位,对超过限额的游客,我们只好拒之门外。”林场旅行社经理闵学武说。

塞罕坝人并非看不上这笔钱,而是算清了开发与保护的大账。

林场党委副书记安长明说:“如果生态效益没有了,用再多的经济效益也难以挽回。经济账和生态账、小账和大账孰轻孰重,头脑必须清醒。”

目前,林场正联合地方政府展开生态旅游环境提升行动,为住宿和餐饮场所安装小型污水处理器,并建设一座垃圾处理场。

行走在林场,可见一座座白色风力发电机分散其间。塞罕坝有优良的风电资源,但在引进风电项目时,林场管理者明确了只能利用边界地带、石质荒山和防火阻隔带,不占用林地,不采伐林木。

只要影响到树,影响到“绿”,眼前有大钱也不挣!塞罕坝人就是有这种“傻傻的抠劲”。

前人栽树,后人乘凉。不因小失大,不寅吃卯粮,不急功近利。

塞罕坝人的“抠劲”,彰显的是生态文明建设的大局观、长远观、整体观。

对自己吝啬的塞罕坝人,对周边居民却格外“大方”。

在林场,只要不在防火期,周围村民就可以进山采集野菜、蘑菇、药材等林下作物,一年可为一个家庭带来5000元左右收入。

在围场县,从苗木种植到旅游开发,从手工艺品制作到发展交通运输,越来越多的人争相搭上塞罕坝这趟绿色发展快车,每年可实现社会总收入6亿多元。

尝到绿色甜头的村民们,也深深烙下绿色意识。

紧邻千层板分场羊场营林区。34岁的村民程小刚7年前利用自家房屋办起了农家院,一年收入可达十几万元。

“从小看着这片林子一点点长了起来,没想到这些树能改变自己的命运。”

儿时,树木还没成林,程小刚的父母种地为生。树渐渐多了,草也长出来了,程小刚做起放牛娃。实施禁牧后,程小刚到县城做了打工仔。

直到小树林成为森林,游客渐多,程小刚抓住机会,自己做了老板。“我特别在乎这些树,看有客人出门,一定要提醒他们爱护每一棵树,千万别吸烟。”他说,村里人有个共识,宁可让家门上的门号牌掉了,也不能让防火责任牌掉了。

人因自然而生,人与自然共生。

“林业超出你的想象,当人与森林和谐共处,能为彼此创造更多价值。”林场林科所所长程顺说。

守住绿水青山,塞罕坝创造了价值难以估量的金山银山——

曾经的皇家狩猎场,成为今天的动植物物种基因库。塞罕坝有陆生野生脊椎动物261种,昆虫660种,植物625种,大型真菌179种。

在华北地区降水量普遍减少的情况下,当地年降水量反而增加60多毫米,为辽河、滦河涵养水源、净化水质1.37亿立方米。

周边区域小气候有效改善,无霜期由52天增加至64天,年均大风天数由83天减少到53天。

以现有的林木蓄积量,塞罕坝每年释放的氧气可供近200万人呼吸一年。

中国林科院评估显示,塞罕坝的森林生态系统每年提供超过120亿元的生态服务价值。

沈国舫评价说:“从造林、护林到用林,塞罕坝将绿色理念贯穿始终,成为建设美丽中国的一支重要力量。”

大自然没有辜负人的努力和付出——上世纪50年代,北京年均沙尘天数为56.2天,如今已下降到10.1天。2016年,北京沙尘天仅有5天。

巨变背后,塞罕坝的绿色贡献功不可没。

更大的绿色奇迹,还在路上——

到2030年,塞罕坝森林面积达到120万亩,生态功能将显著提升,生产生活条件明显改善,绿色产业健康发展,建成人与自然和谐相处,经济、社会、环境协调发展的现代林场。

这是一条绿色发展的必由之路,更是一条开创生态文明新境界的希望之路。新华社石家庄8月3日电