在中华文明悠久的历史中,乡村曾扮演了重要的角色。但近代以来,乡村受到现代化的巨大冲击,存在感越来越低。中国要成为现代化强国,发展乡村必不可少。重建中国乡村,我们还需要走多远?5月10日,在山西汾阳举办的首届“吕梁文学季”上,著名作家阿来以《乡村重建与士绅传统》为题,给出了自己的回答。

从江村看中国:今天如何重建乡村?

阿来首先提出,乡村重建在当今中国是一个重要问题。从工业、服务业、城市发展等外在指标来看,中国在改革开放以来取得了巨大的进步。但要成为一个现代化的强国,中国还需要完成乡村的重建。和美国、欧洲等地相比,中国的乡村还存在很大差距。

鸦片战争以前,中国农村的经济形态是自给自足的,除了少量必需品,多数情况下不与外界发生实质性的交流,生产出的大部分农产品是供自己消费的。但和全球化接轨后,西方工业品进入,它们是机械化生产的,价格低廉,质量稳定,冲击了中国乡村的手工生产。费孝通的《江村经济》就描述了这一过程:当时中国最富裕的长三角地区的江村,在西方机织棉布进入中国后,受到了很大冲击。从那时起,中国的农村无法再坚持原来的生产方式。新的生产方式彻底改变了农民与土地的关系。以丰收的观念为例,过去多生产出东西就叫丰收;但现在农民生产的东西大部分要提供到市场中,丰收与否要受到定价机制的影响。

《江村经济》,费孝通 著,商务印书馆2001年版

阿来认为,直到今天,中国还面临着这种现代性的挑战。农民的小规模生产,无法与美国大规模生产的农产品抗衡。因此,今天的乡村建设最重要的是解决土地制度和规模化生产。现在农民有一种“土地流转”的机制,即出让土地使用权,使其集中在少数人手里,仿造美国农业生产的方式。

然而,现在的乡村重建都是由政府推动,农民缺少内生动力。要解决这个问题,就要重新进行生产方式的组织。比如梁漱溟的邹平乡村实验,提出要改变农村,组织农民学文化,改善生产品质,组织各种各样的合作社。

梁漱溟

今天的农村还可能产生士绅吗?

阿来指出,中国有一种士绅传统。乡下的地主拥有很多田地,除了种粮食、收租,还有维系乡村道德、乡村教育的责任。中国传统的知识分子是在乡下家里接受教育。比如苏轼,家道殷实,有很好的田地,又开辟了水渠,不光解决了自家农田灌溉的问题,还惠及乡里。同时在家里办私塾,旁边的村庄里不太有钱的人家也到苏家上学。还有明代的杨慎,他的父亲在朝廷官至宰相,却没有把他迁到京城学习,而是留在四川老家成都新都县。中国古代主要的文化教育都是在地方完成的。

阿来从字形的角度解释了“绅”的含义。“绅”字原义是穿衣要束带,表面的意思是说要衣冠整齐,引申出来就有基本的道德、文化要求约束自己的意思。因此,一般的地主不能称为“绅”,只有在道德、教育上对自己有要求的才能叫“绅”。但他们还不能称作“士”。“士”指知识分子,他们在乡村受到良好的教育,之后能够治国平天下。苏轼到京城参加科举考试,考的是策论,给皇帝提关于生产、税收、边防等方面的建议。这才是知识分子核心的东西。

苏轼画像

“士”现在已经消失,那么“绅”还有可能在中国乡村里重现吗?阿来认为有可能,因为现在已经有精英重返乡村,带回了经验、技术。比如他们可以把土地流转发挥得更加极致,把全村的土地都集中起来,进行对应市场的大宗生产。但是,现在的精英可能唯利是图,意识不到文化和教育的重要性。而且,今天的全面、专业、系统的多学科教育和古代对士的教育不同,不可能在传统的私塾里完成,而必须借助现代的新的教育体系。乡村教育几乎不可能重现。但当接受了良好教育的人返回乡村、经营乡村时,“绅”才能留存下来。阿来呼吁,借鉴这些乡村重建的经验,结合外面学到的知识、积累的资本,以及今天的土地流转制度,进行规模化、外向性的农村经营。

清代私塾

文学家能为乡村重建做些什么?

阿来认为,今天关于农村、农民的文学,有足够的力量来书写历史波动及其对农民所造成的苦难和农村所遭遇的经济、教育、道德的倒退。但这不代表文学上的成功。中国是后发展国家,中国正在经历的事情,先发展的国家已经经历过了,因此文学书写积累了丰富的经验。中国书写乡村的人应该关心这些经验。

他举出美国作家斯坦贝克的《愤怒的葡萄》对经济大萧条时期美国中西部农场破产的反映。又比如墨西哥作家胡安·鲁尔福的《燃烧的原野》,写墨西哥乡村破产的农民进入城市,有的走上反抗的道路,参加游击队。作者用了传统、干净的方式来刻画。他还有一部《佩德罗・巴拉莫》,主人公在墨西哥城里长大,临死前他妈妈让他回老家找父亲巴拉莫。巴拉莫是乡下的一个恶霸地主,不仅霸占田地,还玷污村里很多漂亮少女,主人公妈妈也是其中之一。当他走到山路上,碰见一个赶毛驴的人,问起巴拉莫,那个人说也是他的父亲。作者用巧妙的方法写出了巴拉莫霸占民女的事。等主人公到了村子,发现村子全倒塌了,人也走光了。结果太阳一落山,村子里的死人和鬼就出现了。鬼魂在村子里构成了一个世界。作者借此巧妙地写出了墨西哥乡村的破败。

墨西哥作家胡安·鲁尔福及其代表作《佩德罗・巴拉莫》

阿来认为,今天很多作家在书写乡村时,还在按照自己对乡村的某种想象,而不是真正地面对今天乡村所面临的全球化的挑战,并在此格局中观察乡村的问题,思考乡村的出路。文学家要很好地书写乡村,仅仅到一个村里,熟悉一下周围的人物,观察他们的言行举止、语言方式、情感反应模式是不够的。要认识到今天的乡村和农民,面临的不是单独的一村一个问题,而是具有普遍性、国际性的问题。

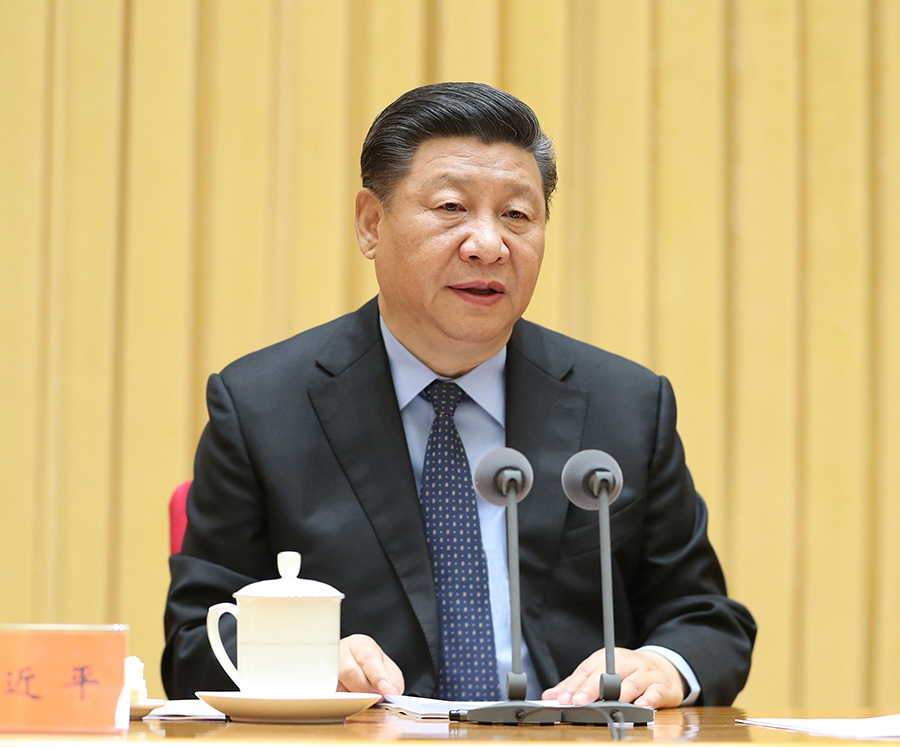

阿来在演讲现场