导语:全国人大常委、农业与农村委员会主任委员陈锡文表示,中国乡村必须要振兴。要以农村的产业兴旺为抓手,通过产业融合和发展新产业、新业态,适应和调动农村其内在的发展需求。

文 / 陈锡文(全国人大常委、农业与农村委员会主任委员)

党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,对新时代“三农”工作进行了全面部署。2017年12月召开的中央农村工作会议,会后发布的2018年中央“一号文件”就是《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,提出了实施乡村振兴战略的具体举措,形成了乡村振兴的路线图和时间表。

这是从党和国家事业发展全局出发作出的一项重大战略决策,是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的必然选择。

一、振兴乡村是中国新的历史方位决定的重大使命

我国已经处于新的历史方位,解决人民温饱问题、人民生活总体上达到小康水平这两个目标已提前实现。从党的十九大到二十大,是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,我们既要全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标,又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军。

党的十九大对我国社会主义建设发展现阶段的中心任务作出了重大判断,就是“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。其中,由于历史欠账太多,加上多种因素制约,城乡发展不平衡不充分的矛盾最为突出,成为现阶段我国经济社会发展中最为突出的结构性矛盾。

这个“不平衡、不充分”的问题,不仅制约农业农村发展,也制约城镇化水平和质量的提升,进而影响我国经济社会发展全局。显然,在实现“两个一百年”奋斗目标进程中,使农业农村与城镇协调发展,是我们必须完成的重大任务,这也是提出乡村振兴战略的大背景。

2018年中央“一号文件”强调“实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,是中国特色社会主义进入新时代做好‘三农’工作的总抓手”。

二、我国的基本国情决定了乡村不能衰败

城镇化是实现国家现代化的必由之路和强大动力,这是已被各国实践证明了的规律。但是,世界各国的资源禀赋、人口规模、发展水平、社会制度等各不相同, “在人口城镇化问题上,我们要有足够的历史耐心。”

提出乡村振兴战略,绝不是不要城镇化,更不是要把城乡发展对立起来,而是要从我国实际出发,把握好发展阶段的脉搏,科学引领我国现代化进程中的城乡格局变化。

路怎么走,只能靠我们自己去探索。从我们自身已有的实践来看,至少有三方面的情况已经比较清晰。

第一,我国国情的最大特殊性在于人口规模巨大,地区情况千差万别。从中国人口规模巨大的最直接后果,是农村生活人口的绝对数量将在很长一段时期内仍处于高位。“将来即使城镇化目标实现了,城镇化率达到了70%,全国仍将有四五亿人生活在农村”。这个人口数量就差不多相当于当前美、日两国的人口总和。有着这么多人生活的地方必须把它建设好,“农业强不强、农村美不美、农民富不富,决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。”

第二,随着城镇化的推进,农村人口必然会逐步减少,有些村庄也会因各种原因而逐渐消失,但这是一个“产业、人口、土地、社会、农村”五位一体的互动过程,更是一个渐进的历史过程,不可能一蹴而就。

第三,城乡之间在经济、社会、文化、生态文明等各方面都具有不同的功能,这些功能对国家整体发展都必不可少。只有形成城乡之间不同功能的互补,才能使整个国家的现代化进程健康推进。

因此不管城镇化发展到什么程度,乡村都不可能被替代、被消灭。城市的功能主要是集聚人口、集聚产业、集聚资金、集聚技术,形成经济发展的增长极,起到带动一个地区乃至国家经济社会发展的作用。乡村的功能则是更多地为城市提供生态屏障,为社会成员提供基本的农产品,保存国家和民族自己源远流长的优良传统、习俗人文和历史文化,具有文明传承的功能。某种意义上讲,城市和乡村是一个命运共同体,所以国家不能让乡村衰败。

从2003年开始,我国人均GDP超过1000美元,2006年超过2000美元,2008年超过3000美元,2017年超过8800美元。随着人均GDP的快速增长,我国农业农村的功能不但要保障14亿人口对农产品数量和质量的正常需求,满足人们最基本的生存以外,还在进一步拓展其功能外延,表现在教育、文化传承、环境保护、社会保障、经济缓冲等方面,承担的任务更加复合而繁重。

三、我国发展的阶段性特征要求乡村必须振兴

经过改革开放40年的快速发展,我国经济增长已经进入了“新常态”,这意味着经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,我国城镇化的进程也必须跳出在高增长时期形成的思维惯性,按照高质量发展的要求主动适应这种变化。

一段时间以来,存在着这样一种认识,认为“三农”问题要靠城镇化来解决,只要让农民都进了城,“三农”问题自然就解决了。这样的看法不符合我国的实际。因为农业、农村、农民将永远存在,而我国农村人口在未来相当长时期内还将有相当大的数量。因此,农村发展除了借助城镇这个外力的拉动之外,还必须发挥自身的内在活力,这样才能让生活在农村的人安居乐业。

在当前阶段,为什么会有农民工愿意返乡创业?为什么农村能够发展新产业、新业态,实行一二三产业融合发展?就是因为农业、农村、农民在适应新的发展形势,这也说明乡村振兴有其内在的客观要求。

由于十多年来的社会主义新农村建设,农村的基础条件大为改善,水路电气房都有了长足进步,有了干净的自来水、稳定的电力供应、齐备的取暖和空调设施、良好的网络通信等,这些都在客观上形成了对城市居民的吸引力,使得过去人们只存在于理想中的田园生活与现代生活融为一体的梦想成为现实,城乡居民之间的双向流通将更加频繁。因此,要以农村的产业兴旺为抓手,为农民开辟“第三就业空间”——通过产业融合和发展新产业、新业态为农民在乡村提供主要不依赖于单纯农业的就业岗位。

四、农业农村仍是我国实现百年梦想的薄弱环节

当前我国最大的不协调是城乡发展差距巨大,经济社会发展的不协调。当前,农业还是“四化同步”的短腿,农村还是全面建成小康社会的短板。农村社会发展滞后、农村基本公共服务的兜底机制不完善,是经济社会发展短板中的短板。

(一)农业供给质量和效益亟待提高

我国农业生产能力基础依然薄弱,突出表现在耕地质量保护和提升任务艰巨,全国耕地一半以上为中低产田,特别是东北黑土地退化严重;农田水利总体水平和发展质量仍然不高;农机产品的可靠性、适用性有待提升,农机农艺融合不够,集成配套的全程机械化技术体系研究有待加强;科技进步贡献率和科研成果转化率分别比发达国家低约20个和30个百分点。

当前,我国农产品阶段性供过于求和供给不足并存,农业结构亟待调整,农业供给质量亟待提高。要从产量导向转向提质导向,一要对供求品种结构进行优化;二要对农产品质量进行提质升级。

粮食总产量的增长弥补不了大豆的供求缺口,其他的粮食品种增产再多,大豆也只能靠进口来满足需求。在玉米临储政策取消之后,粮食供需结构性矛盾主要聚焦到稻谷和小麦这两个口粮品种上,特别是稻谷矛盾最突出,已成为下一步改革的重点难点。与此同时,在农业种植中偏重粮食作物,多种经营发展不够,重籽实产出,对全株营养重视不够。农业的产业链、价值链还不够完整,农民还没有得到更多的农产品增值收益。农业的规模效益尚未得到合理充分体现。农业农村的多重功能长期未得到足够重视。

(二)城乡居民收入差距较大

1978年,城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别为343.4元、133.6元,城乡居民收入比值为2.57:1。由于家庭联产承包责任制的实行和农产品收购价格的大幅度提高,1983年城乡居民收入比值缩小到1.82:1。但此后这一比值总体呈现扩大趋势,最大的年份达到3.33:1。尽管近年来这一差距不断缩小,但2017年农民人均可支配收入仍然仅为城镇居民的36.9%。

从脱贫攻坚任务看,截至2017年年底,我国还有3046万人,3%以上的人口没有脱贫,按照打赢脱贫攻坚战的要求,今后平均每年要脱贫1000多万人。越往后,遇到的越是难啃的硬骨头。需要投入更大的工作精力,也需要更加完善的制度为其后续保障兜底。

(三)农村基础设施和民生领域欠账较多

现阶段,城乡差距最直观的是基础设施和公共服务差距大。

一是农村基础设施条件亟待提档升级。农村公路,水利,农田建设,生产作业路,清洁能源,信息、环保、物流等物质基础条件仍不适应农民生产生活的需求,农村公共设施的管理、养护、运营机制亟待完善。

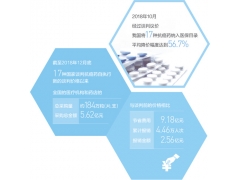

二是农村基本公共服务水平亟待提高。农村基本公共服务的制度框架搭起来了,但覆盖不全、标准较低的问题仍然比较明显。这包括农村学前教育滞后、高中教学质量偏低、重点高等院校录取农村孩子的比例极低等;农村医疗保障水平明显偏低,因病致贫返贫问题突出,农民工参加城镇职工医疗保险者不足30%;农村居民的养老保障水平仅为城镇居民的1/20,有超过1亿的农民工并未参加城镇职工养老保险,有1.5亿农民游离于城乡居民基本养老保险之外;最低生活保障和特困救济标准低。

(四)农村环境和生态问题比较突出

一是资源承载力绷得过紧。我国的耕地总面积从到18世纪末的10.5亿亩增加到20亿亩以上,过分拓展到瑷珲─腾冲线(400毫米等降水量线)外。目前,我国农业用水的年均缺口达300亿立方米,近年全国地下水年均超采228亿立方米。北方地区的粮食产量已经超过了60%,但水资源总量所占比重仅为7%,华北平原已经成为世界上最大的地下水漏斗区。

二是环境污染退化严重。70%以上的江河湖泊受到不同程度的污染,被严重污染的河湖数量占到40%左右,地下水质量较差和极差的比例达到57%左右。全国耕地土壤点位超标率高达19.4%,被重金属污染的耕地就有3亿亩。据环保部门估算,全国每年因重金属污染的粮食高达1200万吨,造成的直接经济损失超过200亿元。根据第四次全国荒漠化和沙化监测数据,截至2009年年底,全国荒漠化土地面积262.37万平方公里,沙化土地面积173.11万平方公里,分别为国土总面积的27.33%和18.03%。全国现有土壤侵蚀面积达到357万平方公里,占国土总面积的37.2%。

三是生产污染不容忽视。发达国家的亩均化肥施用量一般不超过15公斤,而我国2013年的化肥施用量达到5911.9万吨,农作物亩均施肥达到24公斤。据农业部测算,粮田亩均化肥施用量为21公斤(其中氮13公斤、磷5公斤、钾3公斤),利用率仅为40%左右,20%—30%的耕地氮养分过量。2013年,我国农药施用量达到180.61万吨,农作物亩均施用量达到0.74公斤。亩均施用量比发达国家高出1倍,残留量为50%—60%,已经长期停用的六六六、滴滴涕目前在土壤中仍偶尔检出。我国的农膜使用量巨大,大量农膜使用后不能回收。我国每年的畜禽粪便排放量达到22亿吨。我国农村每年产生生活垃圾1.1亿吨,其中0.7亿吨未得到处理。2010年,仅村镇污水排放量就达到270亿吨左右,且极少得到处理。

(五)农村精神文明建设任重道远

现在不少地方农村的国家观念、集体观念、家庭观念虚化,在个人主义、利己主义、功利主义、自由主义等的冲击下,仁爱、孝悌、义利、笃实等传统美德弱化,诚信意识、责任意识、公德意识、法治意识淡化,而低俗文化、黄赌毒现象蔓延,红白喜事盲目攀比、大操大办等陈规陋习盛行。

(六)乡村治理体系和治理能力亟须现代化

农村基层组织软弱涣散现象比较严重,许多基层组织缺经费、缺阵地,大部分村集体经济薄弱,“空壳村”占了很大比重。“散”,是当前农村社会结构的基本特征,并集中地体现为基层党组织涣散、政府与农民之间的关系疏散、村级组织弱散、社会组织零散、农民行为分散、农村家庭离散、微权力腐败扩散等现象。

乡村治理是国家治理的基础,稳定是广大农民的切身利益。当前农村社会结构正处于转型关键期,正面临千年未有之大变局,一系列重大新课题需要研究解决,乡村治理体系和治理能力亟须现代化。

本文摘编自《中国农村改革40年》,转载或摘录请注明来源神农岛(ID:sndfly)

更多学习,可关注神农岛首席顾问、中国人民大学农发所品牌农业课题组组长、福来战略品牌咨询机构董事长娄向鹏老师的《品牌农业》《大特产》《农产品区域品牌创建之道》三部曲专著。